Justicia Restaurativa vs. Sistema Punitivo: ¿realmente protegemos a las víctimas de violencia?

Piensa un momento. Alguien sufre un daño grave. ¿Qué esperas que pase? La respuesta casi automática es: "¡Que castiguen al culpable! Que pague por lo que hizo." Es comprensible. La rabia, la impotencia, piden una respuesta contundente. Nuestro sistema penal se basa en eso: el enfoque punitivo. El Estado identifica al infractor, lo sanciona (cárcel, multa), y asunto "resuelto". ¿O no?

BLOG

María Sastre Martín

7/3/2025

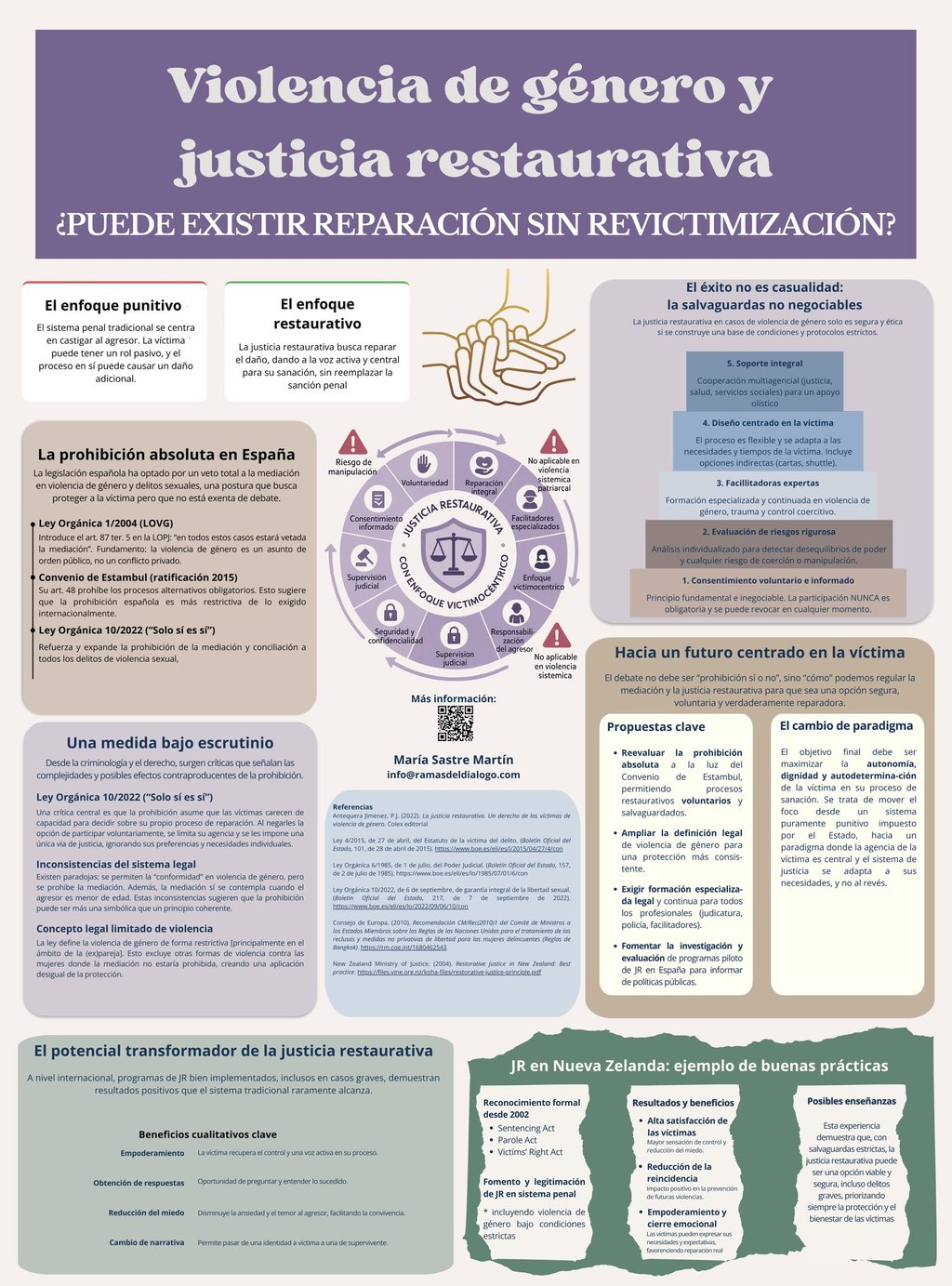

El desarrollo de este póster y su marco crítico responde a una investigación presentada en el VI Simposio de la Sociedad Española de Investigación Criminológica (SEIC), celebrado los pasados 26 y 27 de junio en colaboración con la Universitat de Lleida.

El Enfoque Punitivo en Práctica:

* Protagonista: El Estado vs. El Infractor.

* Métrica del Éxito: La severidad de la pena impuesta.

* Rol de la Víctima: Testigo pasivo, casi un accesorio del proceso. Su voz queda ahogada en los autos judiciales.

* Resultado Típico: Infractor encarcelado, víctima sin respuestas reales, sin reparación del daño profundo, sin alivio para el miedo o la sensación de pérdida de control. El foco está en el pasado, en el acto cometido. ¿Y el futuro? ¿Y el proceso interno de quien sufrió el daño? Quedan fuera de la ecuación. Como bien señala la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima (artículos 2 y siguientes), se reconocen derechos a las víctimas (información, apoyo, protección), pero el proceso penal tradicional rara vez logra satisfacer sus necesidades más profundas de comprensión y reparación.

Pero... ¿existe otra forma?

La Justicia Restaurativa (JR):

Imagina un escenario distinto. Un proceso voluntario, seguro y rigurosamente gestionado, donde víctima e infractor (si este asume su responsabilidad) pueden encontrarse. No para justificar, sino para entender. Para que la víctima pregunte: "¿Por qué a mí? ¿Qué pasaba por tu cabeza?". Para que el infractor escuche, de primera mano, el impacto devastador de sus actos. Este es el núcleo del enfoque restaurativo.

¿Qué No Es la JR?

* No es impunidad: Exige la asunción de responsabilidad.

* No es reconciliación forzada: Nadie obliga a perdonar.

* No es un "paseo": Es un proceso exigente, emocionalmente intenso, que requiere preparación profesional.

¿Qué Sí Es? Su Potencial Transformador:

Estudios como el de Antequera Jiménez (2022) y la amplia experiencia internacional (como el modelo de Nueva Zelanda, referente mundial desde 2004) demuestran beneficios que el sistema punitivo difícilmente alcanza, incluso en casos graves:

Empoderamiento Real: La víctima deja de ser un objeto pasivo. Recupera el control sobre su proceso. Decide si participar, qué preguntar, qué necesita para seguir adelante (Ley 4/2015 habla de derechos, la JR los hace efectivos). "Es mi proceso, mi voz cuenta."

Respuestas Tangibles: La necesidad más angustiosa: "¿Por qué?". La JR ofrece la oportunidad única de hacer preguntas directas y obtener respuestas (dentro de los límites que la víctima establezca). Esto cierra heridas que la sentencia penal nunca toca.

Reducción del Miedo: Entender al agresor, verlo fuera del rol monstruoso, conocer sus circunstancias (sin justificarlo), rompe la abstracción del miedo. Facilita la convivencia (especialmente crucial en casos de violencia familiar o en comunidades pequeñas). ¿No es más seguridad esta reducción del terror interno que una lejana condena?

Cambio de Narrativa Vital: La víctima deja de definirse solo por el daño sufrido. Participar activamente, ser escuchada, obtener respuestas, le permite pasar de "víctima" a "superviviente" y, eventualmente, a reconstruir su identidad más allá del trauma. Es un proceso de dignidad recuperada.

La Paradoja Española:

Reconocimiento Legal vs. Prohibición Absoluta

Aquí llegamos al núcleo de la contradicción. Nuestro marco jurídico aparentemente apoya la JR:

La Ley 4/2015 (Estatuto de la Víctima), en su artículo 15, reconoce explícitamente el derecho de las víctimas a acceder a servicios de Justicia Restaurativa, definiéndola como "cualquier proceso que permita a la víctima u ofendido y al infractor participar activamente en la solución de las dificultades derivadas del delito" con ayuda de un tercero imparcial.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece la posibilidad de mediación en su artículo 456, y de justicia restaurativa en los artículos 476 y 477.

La Ley Orgánica 10/2022 (Garantía Integral de la Libertad Sexual), en su Disposición Final Duodécima, reitera los derechos de las víctimas, incluyendo el acceso a la justicia restaurativa.

Pero... la letra pequeña mata la esperanza. La Ley 4/2015 establece una PROHIBICIÓN ABSOLUTA. Esta misma prohibición se repite en la LO 10/2022. Es decir, en los casos donde la JR podría ser más transformadora —violencia de género, violencia sexual— y donde las víctimas podrían necesitarla más, la ley las cierra la puerta de golpe.

La contradicción en acción:

Reconocimiento teórico vs. Negación práctica: El Estatuto define condiciones seguras para la JR (consentimiento, reconocimiento del agresor, evaluación de riesgos), pero luego las ignora con una prohibición genérica.

Desconfianza institucional: Al prohibir por sistema —incluso cuando la víctima lo solicita, el agresor reconoce los hechos y profesionales garantizan la seguridad—, se desoye el mandato de "reparación moral" y se anula la agencia de la víctima.

Ignorancia de la evidencia: La exclusión automática va contra modelos como el de Nueva Zelanda, donde la JR en violencia de género funciona precisamente porquesigue protocolos rigurosos de evaluación de riesgos (similares a los que el Estatuto menciona pero no aplica).

¿Por qué esta contradicción? La prohibición puede responden más al pánico moral y a inercias punitivistas que a un análisis serio. Se prefiere "proteger" negando opciones, en lugar de invertir en mecanismos seguros que empoderen realmente a las víctimas. Como dice el Estatuto: la JR debe orientarse a su reparación. ¿No debería ser la víctima, con garantías, quien decida si una vía restaurativa contribuye a esa reparación? La ley actual responde con un no rotundo.

¿Argumentos para la Prohibición? ¿Resistencia al Cambio?

Se esgrimen riesgos de re-victimización o presión sobre la víctima. Son riesgos reales, pero no inherentes a la JR. Son riesgos de una mala aplicación. El modelo de Nueva Zelanda demuestra cómo una implementación rigurosa, con profesionales altamente especializados, evaluación de idoneidad, preparación exhaustiva y absoluto respeto a la voluntad de la víctima, mitiga estos riesgos eficazmente, incluso en delitos graves. Las Reglas de Bangkok (Naciones Unidas, Asamblea General, 2010) también abogan por medidas no privativas de libertad y enfoques restaurativos, especialmente para mujeres, reconociendo su potencial. La prohibición absoluta parece más un reflejo del punitivismo arraigado y del miedo a innovar en áreas sensibles, que una protección real basada en evidencia.

La Pregunta Incómoda: ¿Protegemos o Infantilizamos?

Al prohibir radicalmente la JR en violencia de género, ¿no estamos negando a las víctimas adultas, capacitadas y debidamente informadas, el derecho fundamental a elegir cómo quieren afrontar las secuelas del delito? ¿No les estamos diciendo: "Tú no puedes decidir, nosotros sabemos mejor que tú lo que te conviene, aunque lo que te ofrecemos no te sirva realmente"? La Ley 4/2015 dice reconocer el derecho a la JR, pero luego lo niega a quienes quizás más lo necesitan. Esta contradicción es jurídica y, sobre todo, ética.

Alternativas Prácticas: ¿Cómo Avanzar Dentro del Marco Actual?

La prohibición legal es un muro, pero no un callejón sin salida. Si la mediación directa está vedada en violencia de género, ¿existen vías para aplicar principios restaurativos sin violar la ley? La respuesta es un sí crítico y complejo. Aquí tres alternativas viables que sortean la prohibición y devuelven agencia a las víctimas:

1. Círculos de Apoyo y Responsabilidad (CAR)

¿Qué son? Un modelo canadiense replicado en Europa:

Dos espacios separados: Uno para la víctima (con su red de apoyo, profesionales y comunidad), otro para el infractor (con referentes éticos).

Sin contacto directo: La comunicación se da a través de facilitadores.

Objetivo dual: La víctima reconstruye su seguridad y autonomía; el infractor asume responsabilidades concretas (terapia, reparación simbólica, control de conductas).

Fortaleza legal: Al evitar el contacto cara a cara, se ajusta a la prohibición del Artículo 3 de la Ley 4/2015.

2. Diálogos restaurativos con "infractores simbólicos"

¿En qué consisten?

La víctima dialoga con un representante del agresor: familiar, miembro de su comunidad, o incluso un profesional que encarne su responsabilidad.

Ejemplo práctico: Si el agresor rechaza participar infractores que están o han pasado por un proceso por la misma tipología pero no hay relación directa con la víctima.

Por qué funciona:

Cumple el artículo 15 de la Ley 4/2015 (derecho a JR), pues el infractor real no interviene.

Satisface necesidades clave: La víctima obtiene respuestas y validación social sin riesgo de manipulación.

3. Justicia Restaurativa centrada exclusivamente en la víctima

Un camino sin el agresor:

Espacios narrativos seguros: La víctima expone su relato ante un grupo seleccionado (comisión de expertos, asociaciones de mujeres, red comunitaria).

Reparación simbólica colectiva: Acciones públicas de reconocimiento institucional (ej.: declaración oficial del ayuntamiento condenando el acto).

Elaboración participativa de planes de vida: La víctima diseña, con apoyo psicosocial, su mapa de recuperación (vivienda, empleo, protección).

Base legal: La Ley Orgánica 10/2022 obliga a "medidas de recuperación integral" (Art. 29). Este enfoque las materializa desde la autonomía, sin contravenir la prohibición de mediación.

¿Qué exigen estas alternativas?

Formación especializada: Profesionales capacitados en trauma y metodologías restaurativas (no basta con mediadores genéricos).

Financiación pública: Priorizar estos programas en los fondos para violencia de género.

Voluntad judicial: Jueces y fiscales deben conocerlas y derivar casos como parte de la "reparación integral" (Ley 4/2015, Art. 3).

Conclusión: Un Debate Urgente y Necesario

No se trata de sustituir el sistema penal. Se trata de complementarlo. De ofrecer a las víctimas de violencia de género una opción real, segura y bien gestionada, más allá de la fría sentencia. Se trata de confiar en que, con las garantías adecuadas (como las que exige la experiencia internacional y que recoge la esencia de la Ley 4/2015), una víctima adulta puede decidir si este camino le aporta algo valioso para su reconstrucción. La prohibición absoluta actual es una losa sobre los derechos reconocidos en el papel y sobre el potencial humano de recuperación. ¿No es hora de reevaluarla? ¿No es hora de escuchar, de verdad, a las propias víctimas y de aprender de lo que funciona? La justicia que realmente repara aún está pendiente.

Criminología y justicia restaurativa

Explora los ámbitos de criminología, mediación y justicia restaurativa.

Contacto

© 2024 - 2026. All rights reserved.